Part 3 : もし、ジャン・クロード・ボレリーが日本で成功していたら

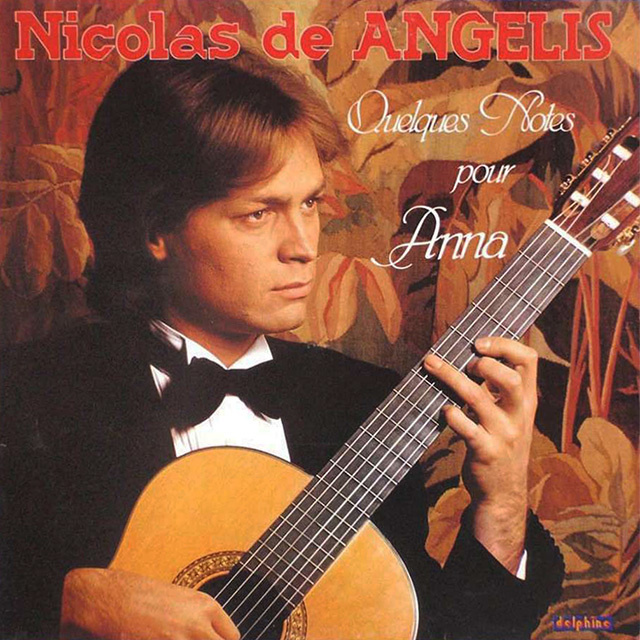

オリヴィエ・トゥッサンが率いたデルフィン・プロダクションは、リチャード・クレイダーマン以外にも多くの若手イージー・リスニング・アーティストが所属していました。代表的なところとしては「Quelques Notes Pour Anna(邦題:鏡の中のアンナ)」をヒットさせたギタリストのニコラ・デ・アンジェリス、1992年1月に「Song Of Ocarina(邦題:カリブの渚)」でフランス月間ヒット・チャート1位を獲得したオカリナ奏者ディーゴ・モディナとチェロ奏者ジャン・フィリップ・オダンのコンビ、そして、これからお話するトランペット奏者のジャン・クロード・ボレリーといった面々です。彼らは、もちろん演奏家としての質も高かったのですが、若くイケメン揃いであったことで、高年齢化しつつあったイージー・リスニング・ミュージックのファン層に新たに若い女性を取り込むことに成功し、さらに、独創的かつ魅力的なオリジナル作品群はTVやラジオのテーマ曲やBGMとしても重宝され、一気にイージー・リスニングの勢力を塗り替えてしまいました。

日本では彼らの作品はデルフィンの日本での供給元であるビクターからリリースされたのですが、トップ・バッターであったジャン・クロード・ボレリーだけは少し事情が違いました。彼はデビュー直後の3年間はキングからその作品が発売されていたのです。つまり、日本でデルフィン・プロダクションと最初に契約を結んだレコード会社はキングだったわけで、そうなると、その直後にデビューしたリチャード・クレイダーマンもキングから発売されていた可能性もあったということになります。なぜ、キングはそのチャンスをものにできなかったのでしょうか。そして、もしキングがデルフィン・レコードの日本総窓口となっていたら、どうなっていたのでしょうか。

ニコラ・デ・アンジェリスのデビュー盤とディーゴ・モディナ&ジャン・フィリップ・オダンのデビュー盤で、いずれもフランス盤。

ちなみに、ココラ・デ・アンジェリスは、別名(本名?)のジャッキー・トリコワールでフランス歌手の伴奏者メンバーとして度々来日しており、ジャン・フィリップ・オダンは、その後、単独で「Toute Une Vie / 人生のすべて」という作品を発表するなど活躍。何年か前に、ジャッン・ジャック・ジュスタフレが率いるオーケストラが来日した際に同曲を演奏し、その表現力豊かなチェロの音色には度肝を抜かれた。

ジャン・クロード・ボレリーのデビュー

リチャード・クレイダーマンが所属するデルフィン・プロダクション (Delphine Production) は、シンガー・ソング・ライターであり音楽プロデューサーでもあるオリヴィエ・トゥッサン (Olivier Toussaint) と作曲家ポール・ドゥ・センヌヴィル (Paul de Senneville) が1974年に立ち上げた音楽事務所です。ちなみに、デルフィン(デルフィーヌ)の名はセンヌヴィルの長女の名前から由来しているとのことです。

トゥッサンは1968年頃からセンヌヴィルと組み、ミッシェル・ポルナレフに「忘れじのグローリア」を提供するなど、多くの歌手に曲を提供したり映画音楽などのプロデュースをおこなったりするなどして活動していました。トゥッサン自身も古くから歌手としてレコードを出していたようで、1982年には、Pop Concerto Orchestra名義で発売した"Eden is a Magic World"がフランスのヒット・チャートで1位を記録し、日本でも1983年1月に『エデンの秘密(VIP-28066)』としてアルバムがリリースされています。

トゥッサンは1974年3月にフランスで公開された映画 ”Un Linceul N’A Pas De Poches”(日本語に訳すと「遺体を包む布(経帷子=きょうかたびら)にポケットはない」)の音楽制作に関わり、その演奏者として若きトランペッターを起用し主題曲を演奏させたのでした。しかし、映画はそれほど話題にもならず、当然ながらその主題曲である「ドランの微笑 (Dolannes Mélodie)」もシングル・カットされたものの、そのまま忘れられた存在になりつつあったそうです。ところが、その翌年の8月のこと、ある放送局が朝の番組で使ったところ問合せが殺到し、11月にフランスのヒット・チャートで1位を取るまでになってしまいました。日本でもそうですが、フランスでもインストものがチャートに入ることも珍しい上に首位まで取ってしまったのは大変な出来事です。

左は、1975年に発売されたデビュー・アルバム。「ドランの微笑み」は3バージョン(トランペット+パンフルート、パンフルート+チェロ、パンフルート+ギター伴奏)収録。それに”Un Linceul N’A Pas De Poches”で使われたレストランのBGM4曲、オリヴィエ・トゥッサンとポール・ドゥ・センヌヴィルが作曲した別映画の音楽作品4曲とオリジナル曲が1曲収録されている。

右は、ジャン・クロード・ボレリーが2014年にリリースされたアルバム。バックは電子楽器主体だがコーラスが入ったりするなどアレンジはちゃんとしていて、サウンド面での不満はない。「ドランの微笑」も収録されているが40年前程の輝きはないのは残念。しかも、ハンサムな青年の面影もなくなってしまった…。

1977年、そんなボレリーの作品がキングレコードから発売されることになりました。キングは当時「洋楽のキング」とアピールするほど多くの洋楽アーティストを日本市場で育てきた歴史と手腕がありまし、特にインストゥルメンタル系は、英デッカのマントヴァーニやフランク・チャックスフィールド、仏バークレーのレイモン・ルフェーヴル、ダニエル・リカーリ、独テルデックのノーマン・キャンドラー、米A&Mのハーブ・アルパート、ハーブ・オータ、米20世紀レコードのバリー・ホワイトなどなど、数多くのアーティストを日本市場に送り出してきた実績がありました。ですからフランスのヒット・チャートで1位を獲得したボレリーをプロデュースすれば、日本でもそれこそ順風満帆で人気を獲得していくことが期待されていたことと思われます。しかし現実には、3年後に日本での販売元はビクター音楽産業(現:ビクター・ケンウッド・エンタテインメント)に切り替わってしまったのです。

カラベリ盤とキングレコードから発売されていた ”Dolannes Mélodie” については「ドランの微笑み」と送り仮名「み」が入っていますが、ビクター盤では送り仮名のない「ドランの微笑」として表記しています。この記事においても、表記はそれに準じた形としております。

キングはデビュー曲として「渚のトランペット」を選択

キングレコードはジャン・クロード・ボレリーを日本でデビューさせるにあたって、彼の最大のヒットである「ドランの微笑み」ではなく、直近のヒット曲であり、フランスで1976年9月に月間ヒット・チャートで3位を記録した「渚のトランペット(原題は ”海のコンチェルト”)」を前面に押し出してプロモーションを開始しました。

彼の最初にして最大のヒット曲を選ばず、しかもデビュー盤に収録しなかったのですから、キングレコードとしては、

・「ドランの微笑み」より「渚のトランペット」の方が日本市場への浸透度が期待できる。

・「ドランの微笑み」を入れてしまうとプロモーションにブレが生じる。

という判断があったということになります。

左は日本デビュー・アルバム『渚のトランペット』。「潮風のマリー」「アフリカ」「忘れ得ぬ瞳」「フランス号」などのフランスでのヒット曲に混じって、クレイダーマンのピアノで知られる「愛の秘密」が「ひと夏の想い出」と題して収録されている。

右は、デビューから2年たって、4枚目にしてようやく発売された『ドランの微笑み』をタイトルに据えたアルバム。日本デビューから1年経過して徐々に人気の高まってきていたクレイダーマンの選曲を意識してか、「シルビーの心」などトゥッサンやセンヌヴィルらのオリジナルを6曲収録。

ここで紹介した「ドランの微笑み」のYouTubeの映像は前奏が入っていますが、先に紹介した1975年に発売されたデビュー盤を始め、ほとんどのLP/CDは前奏なしでいきなりトランペットの音から始まるバージョンの方を収録しています。

「ドランの微笑み」の方がヒット要素は多かった

もし「渚のトランペット」ではなく「ドランの微笑み」を全面に押し出してプロモーションしていたら、どうなっていたでしょうか。

「ドランの微笑み」いきなり力強いトランペットの音色から始まり、さらに途中から突然、おそらく当時の日本人にはあまり馴染みがなかったパン・フルート(ルーマニアの呼び方で「ナイ」)にメロディが引き継がれ、ふたつの楽器を入れ替えながら演奏されていくという、今までのトランペット曲にない構成が新鮮です。一方の「渚のトランペット」の方は、パン・フルートは前奏や間奏部分で使われるだけで、従来からあるムード・トランペット曲に近いスタイルです。

また、キングレコードが発売した『渚のトランペット』のアルバムでは、シャンソンやフレンチ・ポップスに一番詳しかった永田文夫さんが解説を書かれているのですが、収録されている他の楽曲の解説の4倍近い文字量の900文字くらいを使って、そのアルバムには収録されていない「ドランの微笑み」1曲のことについて詳しく説明されています。フランス音楽をよく聴き込んでいらっしゃる永田さんとしても、無名だったジャン・クロード・ボレリーをスターダムに持ち上げた「ドランの微笑み」の重要性を強く感じておられたからでしょう。しかし「ここまで永田文夫さんが熱く語っている”ドランの微笑み”って、どんな曲だろう。聞いてみたいな。」と思ってもこのアルバムには収録されていないのです。

もうひとつ注目しておかなければならないことがあります。「ドランの微笑み」は、カラベリやフランク・プゥルセル、さらには、フランスのトランペット奏者ジョルジュ・ジューバンといった演奏家が録音したものが、本家のボレリー盤が発売される前に発売されていたことです。

左は、日本で1976年3月に発売されたカラベリのアルバム『O嬢の物語』。右は、フランスで発売されたフランク・プゥルセルのアルバム ”Amour, Danse et Violons Vol. 47”。”Flauta De Pan”というタイトルで収録されている。日本では1976年8月にアルバム『コンコルド』に「ドラネ・メロディ」という邦題で収録された。

ちなみに、日本でジャン・クロード・ボレリーの「ドランの微笑み」が発売されたのは1978年1月のことで、それも『街角のシレーヌ』のアルバムのB面最後の曲として収録された。

当時、イージー・リスニングのアルバムは現地で発売された複数のアルバムから、日本で受けそうな曲をピックアップして発売することが普通でした。つまり、当時の日本のレコード会社のカラベリ、フランク・プゥルセルの担当者は日本でもリリースすべき、話題になりそうな曲として「ドランの微笑み」をピックアップしていたわけです。しかもカラベリ盤に至ってはアルバムの1曲目を飾り「ドランの微笑み」という素敵な邦題まで与えられました。ボレリー盤が発売される2年近くも前のことです。

もしボレリーの「ドランの微笑み」がヒットしたなら、当時よくやっていたように、東芝EMIやEPICソニーもカラベリやプゥルセルの演奏盤を「本命盤」などと表記してシングカットしていたかもしれません。そうなれば、さらに話題は広がった可能性もあります。

左は、1974年に発売された、映画 ”Un Linceul N’A Pas De Poches”からのシングル盤。のちにTV番組でのヒットを受け、この記事の一番最初に紹介したデビュー・アルバムのジャケットと同じ写真を使ったシングル盤が翌年発売された。アレンジャーはエルヴェ・ロワ。

右は、1978年7月5日に発売された、レイモン・ルフェーヴルのシングル盤。B面に日本では未発売だった「渚のトランペット」をレコーディングから2年の時を経て収録。

実は、当時キングから発売されていたレイモン・ルフェーヴルも・ジャン・クロード・ボレリーの作品「渚のトランペット」をレコーディングしていました。しかしその演奏は、1976年にフランスで発売されたアルバム“Les Plus Grands Succès 76“ に収録されたものの、この曲だけが、その日本盤に相当する1977年2月に発売されたアルバム『ソロモンの夢』には収録することなく選曲からはずされてしまったのでした。しかも、ボレリーが「渚のトランペット」で華々しくデビューした1977年7月5日にも、その存在は顧みられることなく、その1年後にFM東京が主催するFMフェスティバルのテーマ曲を発売した際、B面としてひっそり発売したという状況なのです。

後に「街角のシレーヌ」をノーマン・キャンドラーに演奏してもらったことを考えると、ボレリーのデビューのタイミングでルフェーヴルの「渚のトランペット」をメインに未発表曲を数曲入れたコンピレーション・アルバムを作るなどして、イージー・リスニング・ファンにアピールすることができたはずです。それができなかったのは、ルフェーヴルがこの曲を録音していたことを忘れていたのか、社内の横連携のまずさによるものでしょうが、元をただせば曲の魅力が弱かった(印象に残っていなかった)ということなのでしょう。

以上の状況を踏まえると、結果論で話をしても仕方ないのですが、私には、①メロディの印象度 ②曲にまつわるストーリー性 ③日本におけるレコード会社における取り上げ方の実績 そのいずれの視点から考えても、たとえ本国デビューから2年近く遅れての日本デビューであったとしても、「ドランの微笑み」の方が「渚のトランペット」よりもヒットにつながる可能性は高かったのではないかと思われてなりません。

もちろん「渚のトランペット」もいい演奏で、いいメロディだとは思います。あくまで、プロモーション的にストーリー性があり印象に残りやすいのはどちらか、という観点での比較です。

ジャン・クロード・ボレリーの日本での歩み:日本デビューまで

| 年 | ジャン・クロード・ボレリーのこと | その頃のイージー・リスニング |

| 1974 |

フランスで”Dolannes Mélodie”をテーマ曲として使った映画”Un Linceul N’A Pas De Poches”公開 |

|

| 1975 |

8月に、フランスのラジオ局が”Dolannes Mélodie”をかけたところ大反響 |

|

| 1976

|

3/1 EPICソニーからカラベリときらめくストリングスのアルバム『O嬢の物語』(ECPO-80)が発売され、A面1曲目に”Dolannes Mélodie”を「ドランの微笑み」として収録 |

|

|

|

6/20 フランスのトランペット奏者ジョルジュ・ジューバンのアルバム『わが心のアランフェス』(EOS-80519)のA面2曲目に、”Dolannes Mélodie”を「ドラネ・メロディ」として東芝EMIから発売 |

|

| 8/20 フランク・プゥルセル・プゥルセル・グランド・オーケストラのアルバム『コンコルド』(EOS-80542)に「ドラネ・メロディ」が収録され東芝EMIから発売 |

||

| フランスの9月のヒット・チャートで、”Le Concerto De La Mer”(邦題:渚のトランペット)が3位を獲得。 |

ドイツのジェームス・ラスト・オーケストラのアルバム”Happy Summer Night”(日本未発表)に”Dolannes Mélodie”収録 |

|

| フランスのヒット・チャートで、ジョニー・アリディ(Johnny Halliday)が歌った”Gabrielle”を演奏したものが、12月から1月にかけてヒットし、月間ヒット・チャートで最高3位を獲得 |

|

|

| 1977 |

5/21 シングル盤『渚のトランペット』(CM-56)発売 |

7月 フランスのヒット・チャートでリチャード・クレイダーマンの”Ballade pour Adeline”が13位を獲得 |

キングは2枚目のシングル盤「街角のシレーヌ」で勝負をかける

「渚のトランペット」の日本での発売に並行してキングでは2枚目のアルバムで総力戦に出るべく準備を進めていきます。『渚のトランペット』を出した半年後、トゥッサンとセンヌヴィルが作曲した「街角のシレーヌ(原題は”ふたつの愛のセレナード”)」をボレリーのシングル盤だけでなく、ジリオラ・チンクェッティ自身にイタリア語歌詞をつけて歌ってもらったシングル盤(A面が日本語でB面がイタリア語)、さらにはドイツのノーマン・キャンドラー・オーケストラによるカバー演奏が入ったアルバムまで動員して1977年12月21日に同時発売をおこないました。キングは、女性の写真をジャケットに使い、同じ曲を複数のアーティストで競作にすることで話題性を高めるという、ムード・ミュージックと呼ばれていた時代からの伝統的な販売手法を使ったわけです。

1977年12月21日にキングレコードから発売されたジャン・クロード・ボレリーの「街角のシレーヌ」(CM-86)と、ビクターから「夕映え天使」(1982年7月16日 - 1982年9月24日放送)主題曲として1982年6月21日に発売された「街角のシレーヌ」。ビクターは2年前に「ドランの微笑」のシングル盤を発売しているにも関わらず、B面に「ドランの微笑」を収録しているあたり、ビクターとキングの売り方の違いが現れていておもしろい。下は「街角のシレーヌ」のフランス・オリジナル盤と、ジリオラ・チンクェッティの「街角のシレーヌ」(CM-99)。

しかし、結果としてはそれほど盛り上がった記憶はありません。それは1970年代中盤頃から音楽の世界が大きく変わり、人々が求める音楽や音楽に接する機会の変化が変わってきたことにも関係していると思います。もっと言うと、イージー・リスニングというジャンルそのものも、チンクエッティのような昔ながらのヨーロピアン・ポップスも、新たなファン層を獲得しづらい音楽ジャンルになってしまった、ということです。背景には、ディスコの台頭、シンセサイザーなどの電子楽器の発達、デジタル録音を始めとした録音手法の進化があり、美しいメロディよりも印象度の高い音(いわゆる「キャッチーな音」)を求められるようになってきた時代背景などがあったのではないかと思います。この頃のポール・モーリアが、アルバムごとに新たなサウンド・スタイルを模索していたことを覚えているイージー・リスニング・ファンも多いでしょう。いずれにせよ、時代は変わってしまっていたのです。

ボレリーの発売権はキングからビクターへ

キングはジャン・クロード・ボレリーの3枚目LPのタイトル曲として「渚の想い出」を選び、本人の来日とセットでプロモーションをかけました。そしてクリスマス・アルバムの発売に続き、5枚目には原点に立ち返り「ドランの微笑み」をアルバムタイトルにプロモーションを試みています。原点回帰して再起を試みたのかもしれません。このあたりの状況については調べがつかなかったのですが、この5枚目の発売(1979年8月)を最後にキングレコードからのジャン・クロード・ボレリーの販売は終了し、翌年7月には、ボレリー以外のデルフィン・プロダクション作品の販売権を持っていたビクターから「ドランの微笑」のシングル盤が発売されることになるわけです。

左はキング盤(1979/6/21発売)、右はビクター盤(1980/7/5発売)。

1年ほどしか違わないのに、同じ曲のシングル盤でこれほどまでに見せ方が違う。この盤に限らず、ビクターのジャケットはシングル盤LP含めて、余白の多い無地背景を基調にアーティストや風景の写真を配置したものが多く、全体的にすっきりした印象を受ける。

キング盤のB面の曲「愛のセレナード」は、日本における5枚目のアルバム『ドランの微笑み(GP-738)』には収録されていない曲。ならば「渚のトランペット」を入れておいた方が良かったのではないかと思えてしまう。

あと、「ドランの微笑み」と「ドランの微笑」の表記の違いにも注目したい。「み」をつけたほうが「ほほえみ」と読みやすいし、柔らかい感じがするが、送り仮名の「み」を省くと[カタカナ3文字]+[ひらがな]+[漢字2文字]と表記上バランスが良くなり、曲目の見た目がスッキリする。ここらへんもプロモーションをしていく上での重要な要素。

ボレリーの作品がビクターから発売される1980年7月から遡ること9ヶ月前の1979年の11月に、ニニ・ロッソはボレリーの「シルヴィの心」とクレイダーマンの「星空のピアニスト」を取り上げたアルバムをリリースしています。このことについて、当時ニニ・ロッソやデルフィンを担当されていた脇田さんは以下のように述べています。

『そう言えば、ニニ・ロッソが来日してホテル・ニュー・オータニに泊まっていた時だったと思うのですが、私が迎えに行ったら「ドランヌ・メロディ、やった方がいいかな?」って聞いてきたんですね。「やらなくていいよ」そう即答しましたよ。マエストロは、ボレリーが「ドランの微笑み」をヨーロッパで大ヒットさせていたのを当然ながら知っていましたし、今までポール・モーリアの「薔薇色のメヌエット」「オリーブの首飾り」といったイージー・リスニングのヒット曲のレコーディングをお願いしてきたので、向こうから気にかけてくれていたんですね。ニニには1曲だけボレリーの曲をやってもらいました。「Le Coeur De Sylvie / シルビーの心」という曲です。マエストロは「俺のカミさんの名前もシルビアだけど、この曲みたいにビューティフルじゃないな。」なんて、おのろけジョーク飛ばしてましたっけ。』

ニニ・ロッソがこの曲をレコーディングしたのは、ボレリーの販売権がビクターに移ることがほぼ明白になり、クレイダーマンのプロモーションのための初来日が確定したタイミングではないかと思われます。そう考えると、ニニ・ロッソという巨匠に、このタイミングで初めてボレリーの作品をクレイダーマンの代表曲とともに演奏してもらうというのは、かなりよく考えられたプロモーションという気がします。しかも「ドランの微笑み」ではなく「シルヴィの心」を選んだのも、年を越せばボレリーの発売権がビクターに移行して発売するのだから、同曲に対して変にニニ・ロッソで色をつけてしまわないようという配慮があったのかもしれません。

ジャン・クロード・ボレリーの日本での歩み:キングレコード時代

| 年 | ジャン・クロード・ボレリーのこと | 関連する事項 |

| 1977 | 5/21 シングル盤『渚のトランペット』(CM-56)発売 7/5 アルバム『渚のトランペット』(GP-486)発売 |

7月 フランスのヒット・チャートでリチャード・クレイダーマンの”Ballade pour Adeline”が13位を獲得 |

| 12/21 シングル盤『街角のシレーヌ』(CM-86)発売 | 12/21 ジリオラ・チンクエッティのシングル盤『街角のシレーヌ』(CM-99)発売 12/21 ドイツのノーマン・キャンドラー・オーケストラのアルバム『ビリティス/街角のシレーヌ』(GP-9045)発売 |

|

| 1978 | 1/10 アルバム『街角のシレーヌ』(GP-540)発売。B面6曲目に「ドランの微笑み」収録。 | 1/10 ジリオラ・チンクエッティのアルバム『街角のシレーヌ』(GP-519)発売 |

| 5月 日本でリチャード・クレイダーマンのデビュー・シングル『星空のピアニスト』発売 | ||

| 8/21 シングル盤『渚の想い出』(CM-155)発売。 | 7/5 レイモン・ルフェーヴルのシングル盤『FMフェスティバルのテーマソング』(CM-150)のB面に1976年に録音され日本未発売だった『渚のトランペット』を収録して発売 | |

| 9/5 アルバム『渚の想い出』(GP-560)発売。来日記念盤(キングで5枚出したオリジナル・アルバムで唯一、本人の写真をジャケットのオモテ面に使った) | ||

| 11/5 アルバム『ホワイト・クリスマス』(GP-627)発売。 | ||

| 1979 | 6/21 シングル盤『ドランの微笑み』(CM-226)発売 8/21 5枚目のアルバム『ドランの微笑み』(GP-738)発売 |

|

| 11月 ニニ・ロッソのアルバム『夢のトランペット』(VIP-7290)発売 A面最後にボレリーの「シルビーの心」、B面最後にクレイダーマンの「星空のピアニスト」を”星空のトランペット”に改題して収録 |

音楽環境の変化に対応させて売り込んでいったビクター

音楽は時代の変化に敏感ですから、その時代にあったプロモーションが重要です。さらに、世界的なヒットを狙って作らる英語の歌ならまだしも、その言葉の比喩的表現の背景を知らないと楽しめない部分が多かったりするイタリア語やフランス語で歌われるような歌、そしてインストルメンタルのような、ファンでない人にとっては誰が演奏しても同じように聞こえてしまう曲というのは、さらにハードルが高くなります。

イージー・リスニングには「オリーブの首飾り」のようにラジオ番組で集中的に流されたり、「アドロ」「夜は恋人」のように番組テーマ曲として使われたことでヒットに結びついたという曲が結構あります。しかし1970年代も後半に入ると競争相手となる音楽ジャンルも増え、ラジオ局がテーマ曲として選んでくれるのを待つという受身的なやり方ではなく、積極的に売り込んでいかなければいけない時代がやってきたわけです。

その中にあって当時ビクターのディレクターであった脇田さんは、各テレビ局の音効担当(音響効果担当の方)との深いパイプを生かして、TV番組のテーマ曲や挿入曲としての売り込みをかけていきます。当時担当されたビクターの脇田さん(現:WAKITA MUSIC PLANNING 代表)がニニ・ロッソの時代からコツコツと種を蒔き育ててきた築き上げてきたネットワークが花開いていったわけです。そしてボレリーについては「哀愁のトランペット」「街角のシレーヌ」「エンジェル・オブ・マイン」と立て続けにタイアップ曲を輩出し、そのたびにシングル盤を作り販売実績につなげていったのです。

左は1981年2月5日発売の「哀愁のトランペット」。この曲を挿入曲としたドラマ「微笑天使」の放送期間は1981年1月8日から1981年3月26日。

右は1982年2月21日発売の「エンジェル・オブ・マイン」。この曲をテーマ曲とした「雨あがりの女」の放送期間は1982年2月22日から1982年4月19日。

ジャン・クロード・ボレリーの日本での歩み:ビクター時代

| 年 | ジャン・クロード・ボレリーのこと | 関連する事項 |

| 1980 | 2月 リチャード・クレイダーマンがプロモーションで来日 | |

| 7/5 ビクター移籍後初シングル盤『ドランの微笑』発売。 | 7月 リチャード・クレイダーマンが初の日本ツアー開催 | |

| 9/21 ビクター移籍後初アルバム『ドランの微笑』発売。 | ||

| 1981 |

1/21 テレビ朝日系月曜劇場「午後の旅立ち」主題歌としてリチャード・クレイダーマンのシングル盤『午後の旅立ち』発売 | |

| 2/5 TBS系TVドラマ木曜座「微笑天使」挿入曲として、シングル盤『哀愁のトランペット』発売。 | 2/5 『午後の旅立ち』が収録されたチャード・クレイダーマンのアルバム『愛のコンチェルト』発売 | |

| 3/21 アルバム『哀愁のトランペット』発売 | 4/5 TBS-TV水曜劇場「拳骨に口づけ」テーマ曲としてピエール・ポルトのシングル盤『愛はルフラン』発売 | |

| 5/21 同曲が収録されたアルバム『愛はルフラン』発売 | ||

| リチャード・クレイダーマンの日本公演でジャン・クロード・ボレリーがゲスト出演 | ||

| 10/21 アルバム『バラードの旅』発売 リチャード・クレイダーマンと共演の「ドランの微笑」を収録。 |

||

| 1982 | 2/21 『バラードの旅』に収録されていた『エンジェル・オブ・マイン』をTV朝日系月曜劇場「雨あがりの女」愛のテーマとして、シングル・カット発売 | |

| 6/21 『街角のシレーヌ』をフジTV 金曜劇場「夕映え天使」のテーマ曲としてシングル・カット発売 |

もし、キングレコードがクレイダーマンを手がけていたら

リチャード・クレイダーマンのデビュー秘話を語る中で、当時ビクターでクレイダーマンを担当していたWAKITA MUSIC PLANNINGの脇田さんは、「トゥッサンはビクターの前にキングにクレイダーマンのサンプル盤を送ったものの反応がなかったらしい。」という話をされました。

クレイダーマンのデビュー

キングが、もしボレリーでうまくブームを起こせていたら、後からオリヴィエ・トゥッサンが紹介してきたリチャード・クレイダーマンも放置することなく、前向きに獲得に向けて動くのは間違いないでしょう。そう、リチャード・クレイダーマンはキングから作品が発売されていた可能性があったのです。

もし、キングからクレイダーマンが発売されていたら、どんなプロモーションがおこなわれていたでしょうか。ボレリーのデビュー盤がそうであったように、クレイダーマンのアルバム発売に対してもスタンダード曲やヒット曲中心の選曲にした可能性はあるでしょう。いい具合に、デビュー直後にドイツからの求めに応じてレコーディングされた多くのスタンダード曲がカタログにありますので、それを順に出していくことができます。ビクターの宣伝課長のようにデルフィンまで直接出向いてオリジナル曲の重要性を説くような人はしばらく現れないでしょうから、おそらく数年の間は、最新ヒット曲やスタンダード曲中心の選曲で発売していた可能性は高いでしょう。加えてそれを、キングお得意の女性ポートレートを使ったレコード・ジャケットでリリースを続けた可能性もありそうです。脇田さんは「他の国が「渚のアデリーヌ」のブームが一段落すると人気が落ち着いてきたのに、日本だけは熱狂的な状況がずっと続いた」と話されていますが、日本も"他の国"と同じようになってしまっていたかもしれません。

一方ビクターは、スタンダード曲にはほとんど手を付けず、ひたすらオリジナル曲で勝負をかけ、印象的なオリジナルメロディばかりを演奏するクレイダーマンのオリジナリティを強調するとともに、レコード・ジャケットからも、今までのイージー・リスニングとは一線を画す若さや新鮮さを打ち出していきました。1984年2月公開の「綿の国星」、1985年10月公開の「想い出を売る店」といった映画作品で、クレイダーマンのオリジナル曲が映画音楽として採用されたのも、そういった背景が大きく影響していたものと思われます。

また、1980年1月21日には『ピアノ教室への誘い』(VIP-28008)という2枚組楽譜付きのLPを発売し、クレイダーマンの演奏作品を課題曲としたピアノ・レッスンをビクター音楽教室でおこなうなど、クレイダーマンをピアノ教室の先生と位置づけました。そして、コンクールで優秀だった生徒にクレイダーマンのコンサートでピアノを披露してもらう晴れ舞台を設け、このことにより、生徒だけでなくその親御さんや友人親類縁者にまでファン層を広げることになったはずです。加えて、NHKの「趣味悠々 リチャード・クレイダーマンのピアノ教室」という番組を生み出し、全国津々浦々の家庭にクレイダーマン先生を浸透させることにも成功させています。

さらには、演奏曲をTVドラマのテーマ曲やコマーシャルとして取り上げてもらうことで、イージー・リスニングというジャンルを知らない人にもクレイダーマンの良さが伝わるような仕掛けもつくりました。

まとめますと、

(1) オリジナル曲で印象づけたこと、レコード・ジャケットで新鮮さを出したこと。

(2) 早くからクレイダーマンを「ピアノ(教室)の先生」と位置づけたこと。

(3) TV番組のテーマ曲などを通じてイージー・リスニングを知らない人へのアプローチを進めたこと。

この3つが、これまでのイージー・リスニングにはなかった新しいアーティストの売り込み方であり、これを徹底したからこそ、諸外国とは異なり、日本における「レイダーマンの人気が「渚のアデリーヌ」以降も長く維持されたとことにつながったのだと思います。

キングはジャン・クロード・ボレリーのプロモーションを成功させることができず、しかも目の前に訪れたチャンスを逃しました。しかし、これによって、リチャード・クレイダーマンのレパートリーはビクターから発売されることとなりました。そしてクレイダーマンは、オリジナル作品を尊重したスタイルを貫くことで人気を獲得し、日本におけるピアノ教育のあり方やTV放送番組とイージー・リスニングとの関係をも大きく変えることになりました。

キングのジャン・クロード・ボレリーのプロモーション失敗が、日本の音楽のありかたを変えてしまった。そう言ってもいいのではないでしょうか。

音楽プロモーションも、その音楽への愛情があってこそ

キングレコードには、メジャー・レーベルと契約していないアーティストの単発買いを発売していくレーベルとしてセブンシーズというレーベルがあります。ボレリーも、そのセブンシーズのチームが担当していました。

ボレリーの販売権がキングからビクターに移って2年経過した1982年のこと。そのセブンシーズのチームにディレクターとして着任したのが新井健司さんでした。新井さんは前任者からこんなことを言われたそうです。「セブンシーズの音楽は廃れる音楽だ。ケニー・ロジャースだけをそのままやってればいい。」

- ケニー・ロジャースは、アメリカのユナイテッド・アーティスツというレーベルのアーティストで、当時、セブンシーズのチームで取り扱ってものと思われます。ユナイテッド・アーティスツは、その後EMI(キャピトル・レコード)に買収され、現在はユニバーサル・ミュージックの1部門になっています。

しかし新井さんは、1975年にキングレコードに入って宣伝担当として一番最初に関わったのがジリオラ・チンクェッティの「太陽のとびら」だったので、なんとかそういった音楽を売れるようにできないかと、着任後いろいろな挑戦をされてきたそうです。その結果、ケニー・ロジャースの企画アルバムで10万枚のセールスを達成させたほか、マティア・バザールの楽曲「愛のブルー・トレイン」をAGFマキシムのCMに使ってもらったり、イタリアの歌姫であるミルバやジリオラ・チンクェッティの新しいレコーディング作品の日本における販売権獲得など、特にイタリア系音楽で多くの実績を残されました。

新井さんは自身が関わる音楽に愛情を注ぎ、どうすればその音楽が一番美しく輝くかという視点で取り組んでこられたのだと思います。だからミルバもチンクェッティも、自分の所属レーベルの日本における販売窓口がキングから離れたあとも、日本だけはキングとの直接契約をおこなったのでしょう。そんな新井さんですから、1982年よりも5年早くセブンシーズ・レーベルのディレクターになられていたら、ジャン・クロード・ボレリーやリチャード・クレイダーマンに、また別の歴史が刻まれていたかもしれません。

レコード会社の音楽ディレクターが自分が担当する音楽を売り込んでいくにあたり、廃れていく音楽として従来の流れの中で取り組んでいったキングと、魅力を伝えていきたいという気持ちから新たな発想で取り組みを進めたビクターで結果はまるっきり違ってしまったという、まるでビジネスの教科書に出てくるような事例が起こっていたわけです。この話は今から40年以上も前に起きた話で、音楽業界は当時の姿から大きく変わってしまいましたが、その基本的な部分が変わることはないでしょう。私のようなホームページを音楽ファンの立場から作っていく者としても、良い音楽を後世に残していくために何をしていくべきか、考えさせられる話です。

Special thanks: 脇田 信彦/WAKITA MUSIC PLANNING JAPAN

[2022.05.10 up date]